余談だが、私は古本屋と別に写真の仕事もやっていて、そちらが繁盛なのは有難いが、忙しすぎて少々へばっている。私が(写真家として)契約しているのはAirbnbというアメリカのIT企業。Airbnbとは、分かり易く言うと、誰でも空いてる部屋を世界中の旅行者に貸す事ができる、そういうプラットフォームを提供している会社だ。流行りの言葉でいうと「シェアリング・エコノミー」とも言う。空き部屋を有効利用できて、お金も稼げて、世界中の様々な人と交流できる。とても素晴らしいサービスなので、興味のある方は是非やってみてほしい。

で、私の仕事はというと、Airbnbからの依頼で、部屋を貸したいオーナーさんの家を毎日撮りまくる!というものだ。こんな感じ。一日の撮影件数は平均六件。月に百件以上撮影する。これまで四年間で千件以上の部屋を撮影した。たとえば昨日は「東小金井→神楽坂→大井町→渋谷→浅草→白金台」で撮影した。その前の日は「町田→北千住→代官山→駒込→千駄ヶ谷→六本木」。朝の七時から夕方六時ごろまで、東京中(時には埼玉、千葉、神奈川も)を、まるでスマートボールの玉のように毎日走り回っている。家に帰れば、大事な古本の仕事もある。

そんな人並みな「働き盛りの四十代」を過ごしている私だが、最近疲れが溜まっているせいか、よく思い出すことがある。それは三年前、福島の山の中で出会ったヒッピーのボーさんの言葉だ。

そんな人並みな「働き盛りの四十代」を過ごしている私だが、最近疲れが溜まっているせいか、よく思い出すことがある。それは三年前、福島の山の中で出会ったヒッピーのボーさんの言葉だ。

資本主義社会は、何をするにも金がいる。何かを欲すれば、それを手に入れるために必死に働いて、金を稼がなきゃいけない。でも何かを手にすれば、すぐまた次の欲求が生まれる。このサイクルに終わりはない。じゃあ、そのサイクルから出ちゃえばいいじゃん、というのが僕らヒッピーの考え方なわけ。

言葉を保証するものは人である。上の言葉が、酔っ払った浮浪者の口から出たものであれば、私は苦笑して通り過ぎるだけだろう。だが福島県いわき市の、電気も通っていない険しい山中で、何十年も自給自足の生活を送ってきたヒッピーの言葉だったから、私は心を動かされた。

ヒッピーのボーさん。齢は五十を少し越えたくらいか。昔お寺で坊さんの修行をしていたとかで、皆から「ボーさん」と呼ばれていた。三年ほど前、福島の原発事故の取材で、いわき市の山中の部落(被差別部落という意味ではない)を訪れたとき偶然出会った。そこはいわき市の国道から山道に入り、さらに未舗装道路を通ってようやく辿り着く、まるで古代の山村のような小さな部落。近くに毎年「満月祭」というイベントを開催している「獏原人村」というコミューンがあることもあり、昔からヒッピーが住んでいたという。とは言え、私が訪れた二〇十二年には、ボーさんと、原発事故で避難してきたチキさん夫妻と、地主の娘さんがたまに使う家があるだけの、「コミューン」という語感からは程遠い印象だった。

ヒッピーのボーさん。齢は五十を少し越えたくらいか。昔お寺で坊さんの修行をしていたとかで、皆から「ボーさん」と呼ばれていた。三年ほど前、福島の原発事故の取材で、いわき市の山中の部落(被差別部落という意味ではない)を訪れたとき偶然出会った。そこはいわき市の国道から山道に入り、さらに未舗装道路を通ってようやく辿り着く、まるで古代の山村のような小さな部落。近くに毎年「満月祭」というイベントを開催している「獏原人村」というコミューンがあることもあり、昔からヒッピーが住んでいたという。とは言え、私が訪れた二〇十二年には、ボーさんと、原発事故で避難してきたチキさん夫妻と、地主の娘さんがたまに使う家があるだけの、「コミューン」という語感からは程遠い印象だった。

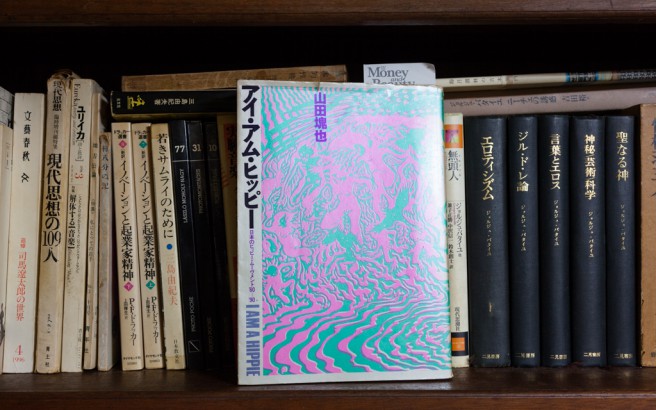

私はボーさんに会うまで、日本にヒッピーがいるとは知らなかった。だが、ボーさんは、筋金入りのジャパニーズ・ヒッピーだった。ボーさんの家は、まるで「大草原の小さな家」のような、自分で建てた平家の掘建小屋。電気、ガス、水道などはもちろん通じていない。そして家の中は、全ての壁が本棚になっており、たまに街へ降りたときにブックオフの百円均一で買ったという蔵書が所狭しと並んでいた。蔵書は、本郷の社会科学専門の古本屋と、新宿の模索舎を足して二で割ったような感じ。あとヒッピーということもあって、仏教書やインド哲学など密教、神秘主義関連の本も多かった。こんな敬虔な書斎を私は他に見たことがなかった。

なんてイカした家なんだ・・・

私は感動した。

電気もガスも水道もなく、もちろんテレビもインターネットもない。もはやそうしたライフラインがない生活など想像もできない私だが、ボーさんの家は実に”豊か”だった。

電気もガスも水道もなく、もちろんテレビもインターネットもない。もはやそうしたライフラインがない生活など想像もできない私だが、ボーさんの家は実に”豊か”だった。

家の西側にはやや大きめの採光窓があり、そこがボーさんの書斎だった。日があるうちは、そこで本を読んだり、書き物をする。ボーさんの一日は、山でのマキ作りと、畑仕事と、それから瞑想だった。家の中心には祭壇が設えてあり、曼荼羅やインド人の写真などが飾ってあった。

たまに役所の草取りの仕事などで現金収入を得、それを地代に当てる。余ったお金で酒とタバコを買う。ボーさんの、いわゆる資本主義社会との接点はそれだけだ。

夜、わたしたちとボーさんは、酒を飲み、議論をし、ボーさんの弾くギターで歌を唄った。

夜、わたしたちとボーさんは、酒を飲み、議論をし、ボーさんの弾くギターで歌を唄った。

「昔はよくこうやって、みんなでワイワイやってもんだよ」

とボーさんは酔っ払って上機嫌だった。

ボーさんが岡林信康の「わたしたちの望むものは」を唄ったときは、私は今が二〇十二年の世であることを忘れ、まるで中津川のフォークジャンボリーがあった七十年代へ、あるいは六十年安保の時代に西新宿の下宿で学生同士議論しているような、そんな気分にトリップしてしまった。

今、私たちが、あの安保時代の本を読んでも、ああいう地に足のついていない議論や運動に、当時の若者があそこまで熱を上げたことが、いまいちよく分からなかったりする。だが、あの時代の言葉や運動の裏には、当時の若者の、毎夜毎晩議論をし、歌を唄い、酒を飲む、そうした互いの身をこすり合わせるような血の通った交流があったことを忘れてはならない。彼らのそうした草の根の議論や熱気が、変革の時代の運動を支え、そして推し進めた。同じように、八十年代になり、個人主義やしらけ世代が台頭して、若者同士の交流が希薄になると、まるで自然現象のように政治の季節は消えていった。大戦中の日本と同じく、時代の熱気というものは、それが過ぎ去ってしまえば、何ほどのものでもない。

深夜まで続く、ボーさんとの鬱陶しくも人間臭い議論を聞きながら、私はそんなことを考えていた。

福島の山の中で出会ったヒッピーのボーさん。今もまだ、あの桃源郷のような山奥で、リアル・ソローの「森の生活」を実践しているだろうか。私にはあそこでの生活はちょっと贅沢すぎる。まだまだ煩悩としがらみにまみれて世俗で生活したい。借りた本を三年も返さずに申しわけないが、電話もメールもできないボーさんだから、いつでもフラッと会いに行けるキッカケとして、もうしばらくこの本を手元に置いておきたいのだ。

福島の山の中で出会ったヒッピーのボーさん。今もまだ、あの桃源郷のような山奥で、リアル・ソローの「森の生活」を実践しているだろうか。私にはあそこでの生活はちょっと贅沢すぎる。まだまだ煩悩としがらみにまみれて世俗で生活したい。借りた本を三年も返さずに申しわけないが、電話もメールもできないボーさんだから、いつでもフラッと会いに行けるキッカケとして、もうしばらくこの本を手元に置いておきたいのだ。